社会人になって思考について考える機会が増えてきたのではないだろうか。

日々の日常の決断から会社で意見を求められる場合など学生時代の時みたいに教科書を見て暗記するのではなく自分で考えて思考する力が社会人に求められているのではないだろうか?

実際に私が新卒で入社した会社は、職場の課題を発見してそれを解決してその内容をプレゼンするというようなことを行っていた。

正直みんなの前で上手くしゃべることができずに大恥をかいた記憶があり、思考とは何なのかということをまとめてみた。

思考の前段階

思考とは、「思考者が思考対象に対して何らかの意味合いを得るために知識と情報を加工する」ということである。

思考対象に対して意味合いを得るために知識と情報を加工する必要性があるのだがその前段階として、どのような条件や場面で人は思考するのか思考という行為が起こる条件について解説していき、その後具体的な思考方法(知識と情報の加工)についての説明をしていく。

思考のプロセスの第一歩として、まずここでは思考者が思考対象に対して何らかの意味合いを得ようと思うような場面に遭遇するところから始まるわけである。そのような場面に遭遇することに気付く情報は大体2つの情報です。1つ目は視覚から入ってくる情報、つまり目で見える情報と2つ目は聴覚、つまり耳で聞こえてくる情報です。

この目や耳から入ってくる情報が、いつもと違ったりすると「なぜそうなっているんだ?」などと疑問に思います。その疑問に答えるために頭の中で行われる作業が思考なのである。つまり思考が行われるということは疑問に思うことから始まり、この疑問というのは様々な要素から生まれます。

ではこの疑問は一体どうやって生まれるのだろうか?

それは人間がその情報を見ようとしているのか、見ようとしていないのかだと思う。この情報欲しいなと思ったら欲しいと思った情報が沢山入ってくる現象です。だからここの部分はその人の価値観や哲学に基づいて決まっている場合が多い。例えば自分の体から体毛が生えているのが嫌いで脱毛に何回もいっている人が、他の人の体毛が未処理だととても目につくといったことはないだろうか?他にも学生時代の集合写真をもらったらまず自分を確認したりだとか。その人自身が大切にしていることや価値観は、欲しいと思っている情報なので自然と脳がその情報を拾ってくるのである。

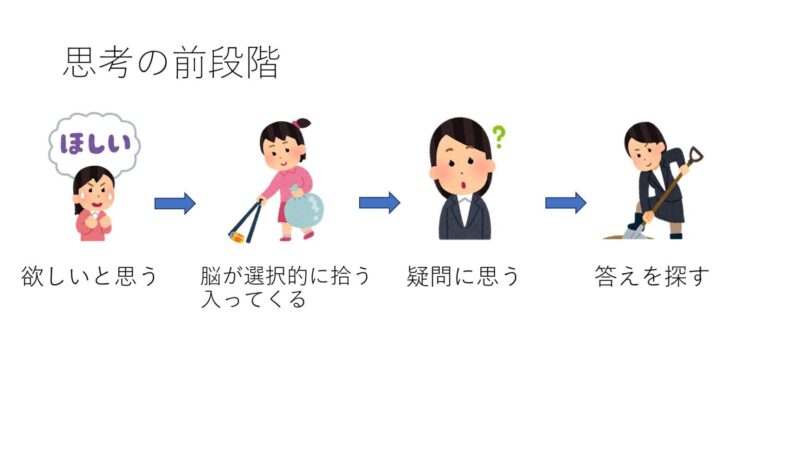

つまり「欲しいと思う」→「脳が選択的に拾う」→「入ってくる」という過程を踏んでいるのである。

- ①欲しいと思う

人は一度入ってくる膨大の情報の処理はできません

そこで「今これが大事」と脳に指令を出すことで、RASというフィルターが働きます

この瞬間に「情報の優先順位付けがはじまります - ②脳が選択的に拾う

脳は常に感覚器(目や耳)から情報を受け取っていますが、全部意識するとパンクします

そこでRASが「本人が関心を持っていること」に関連する情報だけ通してくれる

これによって「関係ない情報は無視」「関係あるものは気づく」という仕組みが発動 - ③入ってくる

ただ気付きやすくなるだけではなく行動も自然に変わります

興味があることに注意を払うので、疑問に思ったことを解消するためにネット検索したり、人に相談したり無意識に行動が増える

結果として情報やチャンスが入ってきた

①②番は何となく想像できると思う。例えばあなたにはこのような経験はないだろうか?彼氏ができた際に、彼氏の良いところだけを無意識集めたりする。それは彼氏の良いところを見ようとしているからだ。

下の図は漫画のアオアシのワンシーンだ。

おそらくこの主人公はプロのサッカー選手になるために自分が出場していない試合で同じポジションの選手を観察しているシーンなのだろう。そして主人公は

①俺が今あそこにいたらどうしただろう

②今あいつ中を見ていなかった見てたらどうなってただろう

さまざま思いが頭に浮かんでいる。

そしてこれらの「?」への答えを求めるために、頭の中で行われる頭脳の作業が思考なのである。

思考

この主人公の例でいうと同じポジションの選手の特徴を整理するところからスタートするはずである。

具体的には

- ①今白チームの背番号10番の人がハーフライン手前でボールを持っている

- ②白チームの10番の前に敵である赤チームの人がボールを取りに来た

- ③白チームの10番の左側には味方の選手がフリーの状態でボール要求している

といったような具合に。こうやって思考をする人は情報を集めることで自分で考えるための材料を集めているのである。リスクを減らしたりよりいい判断をするために知識やデータを集めて情報を整理して活かそうとする。情報量が多ければ多いほど判断の精度が高まったり、他人に対して説明説得しやすくなる。

バルセロナというサッカーの名門クラブに所属していたシャビ選手はこの情報を集める能力が非常に高かったそうだ。他にも大きく振りかぶってという野球漫画のキャッチャーの阿部君は打者の挙動や癖を見てピッチャーに対してサインを出したり、名探偵コナンのコナン君も犯人をみつけるために色んなところをウロチョロして証拠がないか探している。このように知識やデータを整理して情報を集めることで、判断の精度が高まり、他人にも演算法や帰納法といった論理展開を用いることで説明説得しやすくなるのだ。

アオアシ単行本全巻持っていてアニメも全部見てます。 アオアシ単行本7巻に、あるテレビ番組で、シャビというサッカー選手の視野の広さを科学的に証明する実験をしていた、という話が出てきます。 『超小型カメラをシャビに装着してもらい、試合をやってもらう。シャビがゲーム中に見ているものは、すべて映像に記録される。その映像を、シャビ本人に後で見直してもらう。そして、途中でいきなり映像を切る。スタッフが、映像が切られた瞬間のフィールドプレイヤーの位置を覚えている限り書いてくれ、と言う。これと同じ条件で、別のスペイン人プロ選手でも実験をやったが、そのスペイン人選手が正確に覚えていたのはせいぜい2〜3人で、自分の立っていた位置すらうろ覚えだった。しかしシャビは、敵も味方も、ほぼ完璧に書いてみせた。』 ここで出てくるシャビというのは、スペイン代表のMFらしく、実在するサッカー選手だそうです。 私はサッカーは本格的にやったことがなくサッカー選手に詳しくはないのですが、調べてみたら、2014年6月18日のNHKスペシャルでシャビが出てました。 https://www.nhk.or.jp/special/backnumber/20140608.html 参考までにどうぞ。

一方で情報を集めることができない人は他人や環境に考えを委ねてしまう傾向にあります。なので、対人関係において強引に自分を出さない(自分で考えていない)ために相手からすると相手の選択や行動をコントロールされず、支配されずに済み、意見尊重してくれる、つまり否定されないから安心だと思われるため人から好かれやすいです。

何も考えずに直観で動けるのでストレスが少ないというメリットがある反面、選択肢が狭かったり他者に依存するので間違った判断しても気づきづらく何となく相手に従って生きてきた、自分の考えが分からない人生となりがちです。

これは学校などで「言われたことだけやればいい」教育などから相手に反発しても反抗しても先生から怒られるだけで意味がない、教科書に書いてあることだけが正解なのだから疑問に思っても意味ない、めんどくさいことをしたくないだから社会的に受け身になっているのが当たり前になっているという背景があるからだと思います。だから、思考しない人は相手の意見に従うことが正しいと脳が認知し疑問に思う癖がなくなり情報を集めなくなるのです。

具体的に何をしているのか

思考とは、「思考者が思考対象に対して何らかの意味合いを得るために知識と情報を加工する」ということを説明してきた。そしてこの知識と情報の加工というのは「欲しいと思う」→「脳が選択的に拾う」→「入ってくる」→「(おかしいので)疑問に思う」→「答えを探そうとする」という過程を経て答えを導くために情報を加工することが思考なのである。

そして情報を加工するということは集めた情報をただ並べるのではなくて、自分が理解しやすい形に情報を整理、変形を行うということなのでただ情報を集めればいいということではありません。情報を集めるだけになってしまうと何が重要で何を優先するべきなのか分からないので直観で行動してしまいます。

なので、何か重要な場面で判断や決断を求められたときにこの思考つまり情報の加工ができない人は

優先順位が分からないからもうこれでいいや。テキトーに選ぼう

みたいな感じになってしまうのです。直観で選ぶのは楽ですが、テキトーにこうやっとけばいいやみたいな自分のバイアスや思い込みに縛られて行動することになるので間違った選択や自分で判断することを放棄する=自分の考えに責任を持てません。

何も考えずに生きていくと他人の言うことを信じて生きてしまいます。自分に軸がないため他人の言ったことに対して漠然とそれは間違っている違うと思いながらも思考しないということはそもそも言語化することすらもできないので、相手に反論もできず漠然としたモヤモヤを抱えながら従うことになります。他責思考は重要な進路を決めるときでさえ親や教師がこういったからそこに進んだみたいなそれだと楽しくないですし、自分の人生に責任が取れない人になってしまいます。それは自分がこの世界の主人公だということに気付けないまま楽しくない人生を過ごすのです。

僕は自分の人生に責任を持つ方が楽しいと思います。

一方で思考できる人は自分の判断材料が明確で価値観もしっかりしているので、判断も正確で言語化能力も帰納法で説明することができるので高く相手の言ったことに対して流されることも少なくなるのではないでしょうか。一流のプロスポーツ選手や経営者は思考の解像度が違います。元ロッテのキャッチャーの里崎選手の言語化能力、鹿島アントラーズの司令塔の柴崎選手の首を常に振って正確な場所にパスを出す能力、ひろゆきの論破力共通していることは常に思考しているんです。

これらの人が共通して行っているのが思考なのです。そしてこの思考によって何を得ているのかというと「それがなんであるのか」「それがどのようなものであるのか」ということが分かること。この思考成果で分かったことを基に自分の価値観や経験(知識)と照らし合わせて判断して行動や発言しているのです。

そして「それがなんであるのか」「それがどのようなものであるのか」分かるために情報を加工するつまり集めた情報を要素ごとに分けて比較する必要があるのです。

要素ごとに分ける→要素の下の次元を他と比較して同じ部分と違う部分を見つける→集めた特徴を自分の価値観や経験をもとに判断する

このような流れを取ることで「それがなんであるのか」「それがどのようなものであるのか」が分かるので正しい判断を取る可能性が高くなります。

例えば、会社を選ぶ際にどの会社にするのか迷う人がほとんどだと思う。その際に給料、休日残業、福利厚生、仕事内容という風に会社の要素をあげていくことでシンプルに整理することができるしその要素の中から比較をして特徴を把握することで判断や行動の優先順位もつけやすくなる。

要素ごとに分けるって何???と思う人も多いと思うので、まずはこの要素ごとに分ける3つのコツを説明していく。

分けるための3要件

思考とは答えを得るために知識と情報を加工することであり、知識と情報を加工するということは事象を要素ごとに分けてその要素を具体的に他の事象と比べて同じ部分と違う部分を認識すること。それぞれの要素の特徴的な部分を集めることでそれが何なのか、どのようなモノなのかが分かるということだった。

つまり、知識と情報を加工するためには事象を要素ごとに分ける必要があるのだがこの部分をもっと掘り下げていく。結論正しく物事を分けるために3つの要件がある。1つ目が「ディメンジョンの統一」。2つ目が「クライテリア」の設定。そして3つ目が「MECE」であることだ。それぞれ分けるためのポイントについて詳しく説明していく。

この三つがあるおかげで正しい次元や切り口で漏れなくダブりなく判断することができる。

ディメンジョンの統一

正しく分けるための一つ目のポイントはディメンジョンの統一である。このディメンジョンの統一とは思考対象や思考要素が属する次元を指す。この思考対象や思考要素が属する次元を統一して比較する必要があるのだ。つまり情報の比較や整理する際に同じ基準で揃えて考えることだと言える。例えば、大学の賢さを判断するときに国立大学と慶応大学どちらが賢いのかという質問があったとする。この質問は抽象度が違うので正しく分けられていないことになる。この場合であると東京大学と慶応大学どちらが賢いのかと分けられるべきである。

他にもりんごとミカンを比べる際に

- 色で比べる→赤とオレンジ

- 重さで比べる→300gと100g

- 甘さで比べる→糖度12と糖度10

とするべきである。この時下の例のように間違った次元で判断すると正しく比較していないので正しく分けられたことにならないのだ。

- 色で比べる→赤と皮は黄色筋は白色

- 重さで比べる→300gと片手で持てる重さ

- 甘さで比べる→糖度12とめっちゃ甘い

クライテリア

正しく分けるための二つ目のポイントはクライテリアの設定である。クライテリアとは日本語で基準や指標という意味で判断や比較を行うときの基準、物差しをあらかじめ決めることを指します。つまりどのようなクライテリアを設定するのかで正しく分けられるといっても過言ではないです。

このクライテリアを決めないと転職先を選ぶ場合だと何となく給料が高いからみたいにぶれてしまいます。

一方でクライテリアを決めると

- 年収

- ワークライフバランス

- 成長機会

- 会社の安定性

この基準に従って候補を比べることができるので判断のブレを防ぐことができたり、納得感が生まれるようになります。そしてこのクライテリアの数が年収だけなど少ないと思考の観点が極めて限定的になってしまう。なので次のMECEで説明するがどれだけクライテリアの数が多いかで納得感があるのか決まるのである。

MECE

正しく分けるための三つ目のポイントはクライテリアの設定である。これは有名なので知っている人もいるかもしれないがもれなくダブりなくということだ。もっと詳しく言うと同一の次元上に漏れやダブりがないということなのだ。

例えば社員を分類するときに

- 若手

- ベテラン

で分けると中堅が分からないのでモレが発生することになる。

これがMECEだと

- 20代

- 30代

- 40代

と分けるのでどの社員も必ずどこかに入るしモレがないしダブりもない

このように思考対象をもれがなくかつダブりがないように分ける方法がMECEであり、見落としがなく重複もない状態にできて思考を綺麗にすることができます。

比較

ここまで思考の長いプロセスを行ってきたと思います。

やってきたことを簡単にまとめると「情報を集めて→疑問に思い→情報を要素ごとに分けてました」

この思考の締めくくりとして最後に比較を行います。この比較というのは分けるための3要素で分けた情報に対して比較を行います。

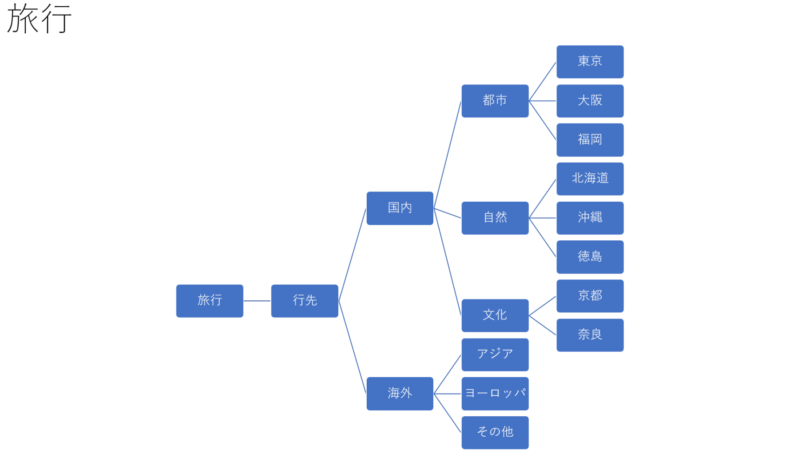

例えば旅行に行きたいと思い旅行を分解したとします。まず行先という要素に分けます。

- 旅行→行先

行先に対して国内と海外という要素で分けます。

- 国内

- 海外

そして国内と海外を以下の要素に分けます。そして都市をまた要素に分けると東京、大阪、福岡と分けることができます。他の要素も同様に分けていきます。

- 都市(東京、大阪、福岡)

- 自然(北海道、沖縄、徳島)

- 文化(京都、奈良)

- アジア(韓国、シンガポール、タイ)

- ヨーロッパ(イギリス、イタリア、フランス)

- その他(ブラジル、ザンビア)

この分けた結果ディメンションは統一されています。ここでは長くなるので書いてはないですが、旅行の次の要素が行先しかないのでクライテリアの設定とMECEではありませんね。

ここだと旅行に行く人の価値観が行先と食事を大切にしていたら食事もクライテリアの設定にして要素を分けていく必要があります。価値観が増えていったらクライテリアを設定していく上でMECE(モレダブり)も考える必要があります。

そして要素を分けた結果次はその要素に対して比較をしていきます。

同じディメンジョンの中で比較をして自分はどれがいいのかを自分の価値観と照らし合わせて選んでいくんです。例えば、昔から日本で一番大きい都市である東京に行ってみたいという価値観が強かったら東京を選ぶことができます。

一方で食事という価値観を大切にしていて要素ごとに分けて海鮮を食べることを一番大切にしていたら北海道になるはずです。

つまり集めた情報を分けて比較することで情報を加工する(=思考)ことができて人間が「それがなんであるのか」「それがどのようなものであるのか」という思考成果を得ることができて、それを基に判断して行動や発言することができます。

まとめ

この思考をするということは初めは非常に難しいと思います。ただし思考をすることで自分の価値観が明確になります。自分の価値観から外れたことを見ると疑問に思います。そうすると思考する癖がつきます。そうすると間違ったところも明確になりやすいので、このサイクルを回すことで深くて正確な判断を瞬時にできるようになると思います。他人の意見も自分の意見とは違うと明確に分かるようになるので他人に流されることも少なくなります。

思考とは何なのか皆さん分かったと思います。